読書感想文「All about KAWASAKI W」

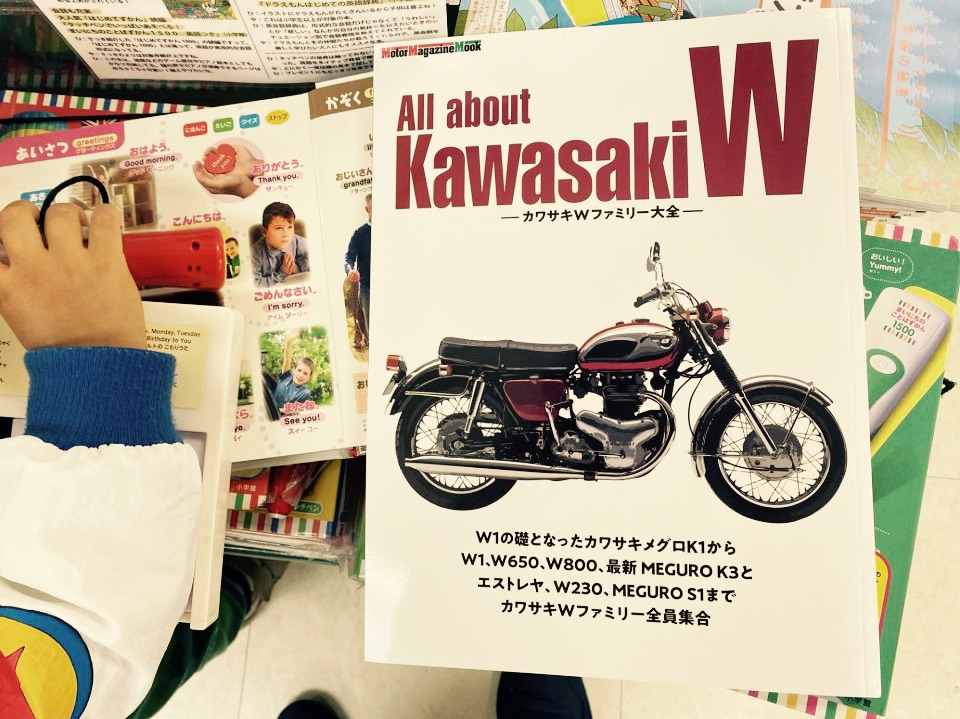

「All about Kawasaki W」なるW1の新刊書が出ていた。いや、オールアバウトだからWシリーズ全体の本か。

まあこの令和の時代にW1(それも初代のワンキャブ)が表紙になっていれば、W1オーナーとして買うこと以外の選択肢は考えづらい。

なので、今回は読書感想文。

読んでみたが期待を超えるものではなかったように思う。

そう感じてしまうのはすべてこの表紙の「W1」にある気がする。

つまり、W1オーナーにとっては期待する内容ではなかった、という感想なのだ(注:あくまで一個人の感想です)。

それは、誌面のほとんどがW650以降とW800がメインで、プラスアルファでエストレヤの内容だったからだ。それも多くはカタログ図版にキャプションのみ。

まあ、今は2025年だものね。

中古でしか買えないOHVのモデルを前に出すより、W800やメグロK3、W230を押し出したいというのは自然な流れなのだろうが。

とはいえ、だとしたら、よっぽどW800を表1に持ってきた方がよかった。

「W800から遡るこれまでのWシリーズ」とした方が自然な内容だ。

そして、内容的には以前ストリートバイカーズにて出版された「カワサキWエストレヤの世界」の方が充実していると感じてしまった。

同誌ではWの各モデルについて「今の写真」をふんだんに使いつつ、歴史および機能について詳細に解説されている。

また、エンジン(W1E)を「分解」し、例えばクランクの形状などからマシンの持つ魅力を解析しているのだ。

その上、モリヒデオートやU-クランク、ファインテックフカイ等々、その道のプロにインタビューを行うことで深みが出ている。

だから、何度も何度もその雑誌を読んで楽しんだ。

「All about KAWASAKI W」に話を戻そう。

OHVのW1系に関してはかなりあっさりとした内容で、カワサキから取り寄せたであろう図版と、各モデルのカタログにキャプションという形式で構成されている。

それらは「親の顔より見た」ものであり、W1オーナーにとって昔話の「桃太郎」くらいそらんじられる内容なのだ。

カタログ以外にも写真が掲載されているが、どれもいつか他の「W本」で見た覚えがあるもの。

よって、W1乗りという面倒くさい生き物にとってはいささか退屈ともとれる中身になっている。

なぜか。

その理由の一つは情報化社会によるものだと思う。

どこにでも落っこちている情報をキュレーションしているだけでは、現代の読者は満足してくれない。

雑誌(ムック)として世に出すのであれば、編集者が介在しているという価値をもっと提供してほしかったと思う。

偉そうに言っているが、では具体的にどうだったら良かったのか?

僕だったら、ただひたすらにオーナーとコミュニケーションを取り、大量に古い写真を集める。

旅先で撮った1枚。改造(イタズラ)した少し恥ずかしい1枚。子供を載っけた1枚。

これをW1からW800まで全シリーズで集めたコーナーをつくる。

また、オーナーとWの写真を撮る。それも仔細に。

これによってWが過ごしてきた時間や、経てきた・作ってきた文化が伝わるような気がする。

例えばクラッチワイヤーの取り回しや不調を防ぐ先人の工夫など、ちょっとしたことを乗り手は結構見ているのだ。

事実、故障や不調の改善にまつわる情報を常に探しているという話はよく聞く。

このコーナーに割くページ数なんて大した量じゃなくていい。

……でもまあみんなは興味ないか。偉そうなこと言ってごめんなさい。

出版社に勤めていた時に僕が先輩から言われ、大事にしていたことは「人に語らせること」だった。

狭義の編集という作業だけで本は作らない。

そうすることによって読み手は常に「発見」しながら読むことができるからだ。

だから、本誌で一番興味深かったのは青木タカオ氏のコーナーだった。

Wに感じる魅力を、オーナーの視点から語ってくれている。

そんな風にして「ユーザーのほうがそれについて詳しい」という状況を超えない限り、情報にお金は払いづらい世の中と言っていい。

W650とW800、メグロK3についてはかなり詳しい開発陣のインタビューも掲載されていた。

中には既に読んだことのあるものもあったが、共通して言えることはOHVの「ダブワン」に対するリスペクトは、開発時そんなに無かったということが分かる。

エンジニアとしてはそれで良いと思う。新しいものを生み出すのが彼らの仕事だ。

「ダブワン(ないしその歴史)を大切にして欲しい・形にして欲しい」という気持ち、これはあくまでユーザーやその周辺にしかないごく小規模なマーケットの発想である。

新規のW650ないしW800ユーザーにとっては魅力を感じる内容だったのかもしれない。

自分のマシンがより愛しく感じられるだろう。

でも、そんな彼らが「W」というモデルのヘリテイジと、それの理解を深め、さらにWを好きになってくれるような内容になっていればもっといい本になったように思う。

いや違うか。「All about」なのだから、それはこの書のコンセプトではないのだということに、これを書いていて気づいた。

編集という仕事を辞めた奴が偉そうなことを言ってしまった。

(でもまあ、もうちょいダブワンの内容は欲しかったよね。)

ただ、Amazonのレビューの一つだと思ってください。