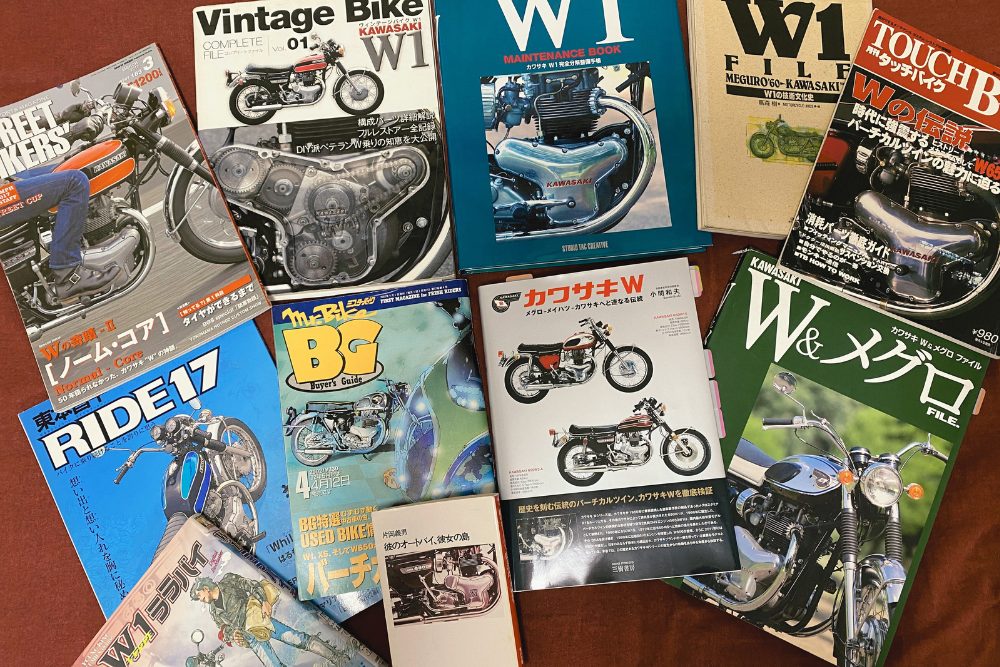

「カワサキ・ダブルワン」。雑誌の特集をはじめ専門書や小説・漫画などで数多く取り上げられている(ZやCBの比にはならないが)。

オートバイの中でも個性溢れるW1の存在は、作品の中で“役者”として描かれることも多いと感じる。

また、専門書では細かく分析され、メカニズムだけでなく歴史的背景に触れられるなど、カワサキという会社を語る上でも欠かせない存在である。

ここでは「文化史」としてのW1について触れてみようと思う。

小説に登場するカワサキW1

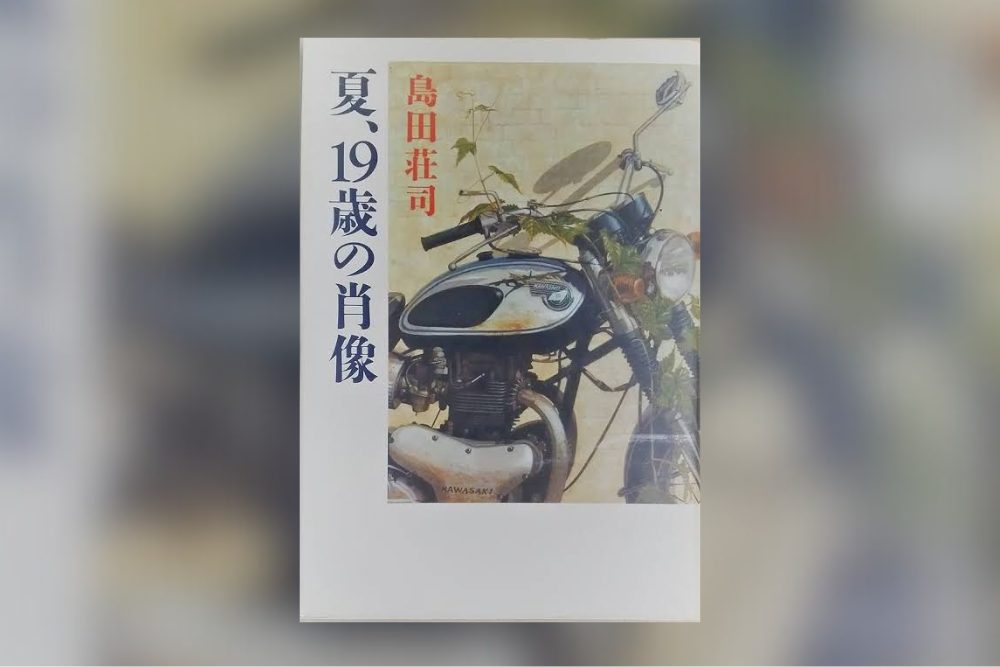

『夏、19歳の肖像』著:島田荘司(文藝春秋・1985年)

- タイトル:『夏、19歳の肖像』(文藝春秋)

- 著者:島田荘司

- 出版年:1985年

- 登場車種:W1S

【あらすじ】

バイク事故で入院中の青年が、病室の窓から目撃した「谷間の家」の恐るべき光景! ひそかに想いをよせる憧れの女性は、父親を刺殺し工事現場に埋めたのか? 退院後、青年はある行動を開始する。青春の苦い彷徨、その果てに待ち受ける衝撃の結末! 青春ミステリー不朽の名作。

「オートバイに全財産をつぎこんでいた私は、部屋に小さな扇風機一台持っていなかった。」

『占星術殺人事件』はじめ、「御手洗潔シリーズ」など我が国を代表する本格ミステリー作家、島田荘司の作品である。

単行本と、版の古い文庫本のカバーには、黒メッキタンクのW1Sが描かれている。

登場するのはW1S。主人公は若き青年であり、恋愛についてはかなり不器用であるものの、バイタリティに溢れている。

その躍動を受け止め、彼の感情までも表現しているのがW1Sなのだ。

「カワサキのW1はすっかりオシャカになり、廃車処分したと言われた。足が折れたことより、私にはそのことが辛かった。」(本編より)

主人公はオートバイで事故を起こし入院している。

そして、自分の怪我の状況よりもW1Sが廃車になってしまったことを悔やむほどのオトキチ。

そして、入院中の病窓から双眼鏡で景色を眺めていると、美女の姿と奇妙な光景を目撃することになり、そこから物語が始まるのだが……。

ジャンルとしては青春小説になるだろう。恋愛にもんどりをうちながらも前に進み、その夏を顧みるような文体で描かれており、甘酸っぱくも爽快感に溢れる作品に仕上がっている。

「私はキーをひねり、キックに全体重をかけた。キック一発。垂直二気筒が吠えた。蝉の声がぴたりとやむ。アクセルをひとあおり、そしてローギアにつないだ。前輪が浮く。私は樹の陰から飛び出し、門中に向かって突進した。」(本編より)

読者がライダーであれば、物語の中で走り回り・暴れ回るW1Sと青年の“活劇”に興奮するだろう。

排気音をはじめW1Sに関する描写が緻密で、著者の島田荘司氏はW1の所有者なのではと思うくらいだ。

Wが好きならばぜひ読んで欲しい1冊。

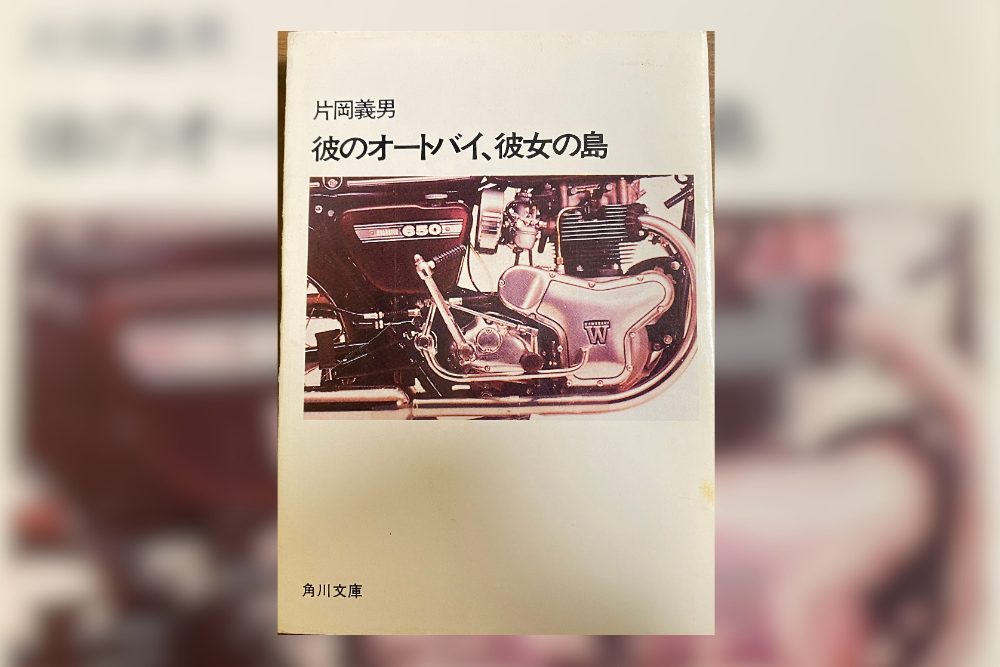

『彼のオートバイ、彼女の島』著:片岡義男(角川書店・1978年)

- タイトル:『彼のオートバイ、彼女の島』(角川書店)

- 著者:片岡義男

- 出版年:1978年

- 登場車種:650RS(W3)

【あらすじ】

音楽大学に通う橋本巧(コオ)は、恋人やその兄との関係に疲れていた。そして彼は650RSで1人旅に出た先で、白石美代子(ミーヨ)と出会う。東京に戻った彼は恋人と別れ、美代子と文通をし始める。夏になると美代子のいる瀬戸内に出かけ、秋には美代子が東京へやってくる。バイクに興味を持つ美代子は巧のバイクに乗るようになり、大型免許を取りたいと言い出す。彼女は周囲の心配をよそに、巧のバイクに乗り姿を消してしまう。

「W3のアイドリング音と、ぼくの心臓の音が、じかにつながっている。」

言わずと知れた名著であり、内容については語り尽くされているため省く。

一言でいってしまえば恋愛小説なのだが、その視点では語り尽くせない魅力がある。

片岡義男氏の描写はもはや変態的ともいえる。

Wが発する振動、音の描き方はもちろん、走行時にライダーが“入力”し、マシンから“出力”されるもののすべてが、氏の筆力によって的確に表現されている。

乗り手が受け取り、感じている風景を臨場感とともに描く。

その一方で、W3が粛々と「吸気・圧縮・爆発・排気」を行い、地面を蹴り進むといったメカニカルな解説が入る。

それらはいささか緻密すぎる。だから、この本を通じて「多くのライダーが感じながら、認識できていない事象」に気付かされることが多い。

つまり、常にライダーがそういった環境に曝されていながらも、実は言語レベルで感じ取れていないものたちの存在。

例えば、標高によって変わるワインディングロードの冷気や、シリンダーのフィンから放たれる熱気といった情景をまざまざと描いている。

その描写の一つひとつは、見方によってはとても「クサい」のだ。令和の時代から見れば無理もない。

けれど、「片岡義男的思考」でオートバイのエンジンを掛け、そして乗ると、単なる「移動」が、格段に味わい深くなる。

『彼のオートバイ・彼女の島』に限った内容ではなく、氏の書いたオートバイ小説すべての根底に、この「思想」が(まさにエンジンオイルのように)流れていることは、ここで伝えておきたい。

「交差点にとまっていたのは、ぼくだけだった。頬を、涙が流れ落ちる。

またがっているW3がものすごくいとおしくて、目を伏せると、ほどよくふっくらしたガソリン・タンクが、ぼくの下にじっとしている。

ぼくは、ガソリン・タンクを抱きしめてしまった。」(本編より)

もはやオートバイに対する恋愛小説ともいえる。

また、引用した場面は映画の冒頭でも描かれたシーンであるが、この変態性は、表現しきることが難しいもの。

片岡義男の小説の前で、多くのライダーは詩人になる。

(つづく)