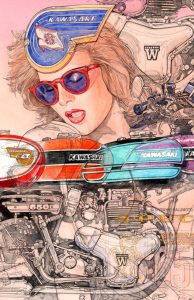

「キャブ車」はいかが?

「キャブ車」という表記をバイクの中古車情報サイトなどで見かけることが増えた。

あるいは、SNSなんかでも「キャブのバイクです」みたいな投稿を見た。

言うまでもなくキャブレターを搭載しているマシンのことを指す。

またそこには「旧車」に通じるようなニュアンスを含ませているように感じる。

あるいは、今風に言えば「世代」的な意味合いもある気がする。

これは受け取る側に委ねられている表現だとは思うが「キャブ車に乗っている」というのは、もしかしたらステータスのようになっているのかもしれない。

車のFI化に比べれば、オートバイはずっと長いことニューモデルにもキャブレターを採用していたように思う。

そして気がつけばキャブレターのオートバイは造られていなくなっていた。

僕個人の意見でいえば、キャブレターが好きだ。

マシンによっては空気を吸う音も良い。

また、整備をするのも楽しみの一つ。

車体から外してバラバラにして、灯油で洗う時、金ピカの小さな部品たちが出てくる。

それらを細い針金でこちょこちょするのは楽しい。

それに、ニードルの段数やジェットの番手を変えて、走って試して…そんな風にして繰り返すのも好きだ。

特に気に入っていたのが、「行燈カブ」に着いていたダウンドラフト型のキャブだ。

初めは驚いたけれど、単純な構造とそれでいて奥の深い仕組みに感嘆した。

そんなキャブレターたちのボディを眺めると、いかにも「部品」「気化器」といった、機能や役割みたいなものを感じる。

なんと言うか、よく日に焼けた筋肉質なおじさんが、なんとなく大工さんだと分かるように。キャブレターは「仕事の形」をしているように思う。

インジェクションが登場するまで、キャブレターはずいぶん長いこと乗り物を動かしてきたのだろう。

僕はJA07型のスーパーカブ110に乗っている。

このモデルにはキャブレターではなくインジェクションが着いている。

結論から言うとすごくいい。

始動性もそう。いくら寒くてもエンジンが掛かる。

燃費もいい気がする。

つまり、よく躾けられたワンコのようにお利口さんだ。

お利口さんとのお出かけは疲れない。

そして、それに何も物足りなさを感じることもない。

僕のダブワンは、条件が悪ければなかなかエンジンが掛からない。

ポイントが狂っているとか何とかというのは、キーを回してキックを試みるあたりから面倒くさくて考えられないのだ。

なんたって、「やっと捻出した自分の時間」であり「早く走りたい」から。それにだいたい夜である。

だから、いちいち地面に座り込んで、ポイントの機嫌なんて伺いたくない。

20回、30回…キックをするがエンジンは掛からない。

たまに発する「プルッ」という音が、僕を期待させ諦めさせないでいる。

革ジャンを脱ぐ。ヘルメットを脱ぐ。汗だく。

いつだったかはキックスプリングが折れた。

結論としては、キャブレターの蓋が割れていたというお粗末なものだった。

自分のメンテナンス不備を恨みながら、これまた汗まみれになって家までダブワンを押していく。

こんな経験を何度もしている。

走り始めてもそれは起こる。山に登ればガボガボいう。

ガスが吹き返してエアクリーナーがベタベタになったこともある。

気温が高ければインシュレーターの隙間から空気を吸う。

(研いだりしてなるべく平面にはしたが、そもそもキャブ自体も歪んでいるのだ。ちなみに点火は牧さんのセミトラを着けているからバッチリ)

つまり、キャブレターがもうダメなのだ。

最悪の場合は火を吹いて車体が燃えることもある。

「旧車」はよく燃える。

ここまで書いて、では「キャブ車」の魅力とは何だろうと考えてみる。

僕は答えることができない。

「あえて面倒を楽しむ」みたいな風潮は確かにある。

ただ、それにも限度があるように思う。

定期的にプロに整備してもらっている車両ならその心配はないだろうけど、それでは「面倒を楽し」めないだろうし。

それとも、「面倒なテクノロジーを持っている/身につけている」ことがカッコいいということなのだろうか。

この辺りの感覚が分からなくなってきている事で、自分が老いていると感じる今日この頃。