映画「バイクライダーズ」を観て思ったこと

オートバイが好きな仲間と走りたい。

ただそれだけのことが難しいのは、共通項が「バイク」だからなのだろうか。

例えばこれがけん玉だったら、暴力や殺人などの悲劇は起こらないのかもしれない。

"自由の権化"とも世に認知されるオートバイ。それにまつわる「不自由」をテーマにした映画だったように思う。

ずっと気になっていたにもかかわらず、サブスクでやっと観た「バイクライダーズ」。

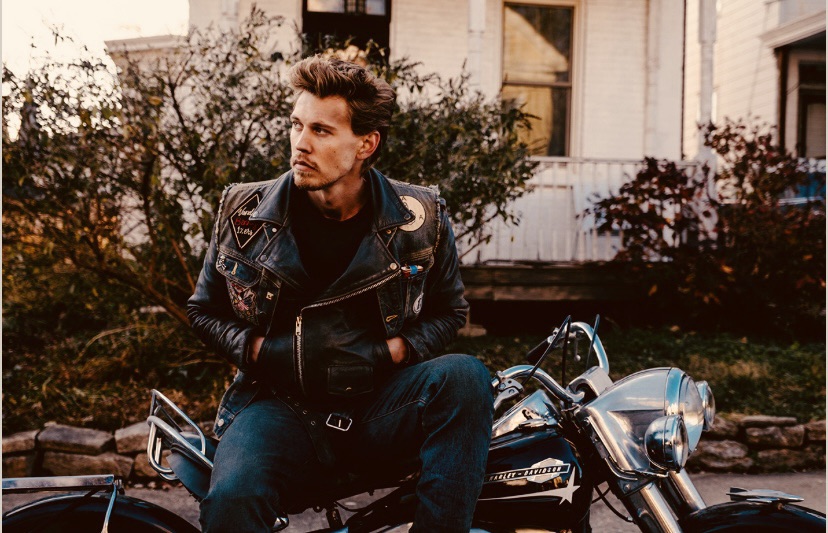

俳優についてはあまり詳しくないのでわからないが、なんともカッチョイイ役者さんが主人公の「ベニー」を演じている。

僕は旧いハーレーダビッドソンやトライアンフ、BSAが観られたことも嬉しかった。

また、オートバイの扱いが良い。昨今では銀幕の中、派手なアクションの見せ場に登場し、さながらスタントの機能しか持たされていないような気がするから。

この映画は、もっとオートバイにフォーカスしている。ハーレーの文化には明るくないけれど、しっかりと時代考証されたマシンが使われて、カスタムもそれに準じているように見える。

つまるところ、絶滅しかけている「純度の高いバイク映画」を観た気がした。

内容についてはドキュメンタリーに近いものになっていて、ベニーの妻に対するインタビューと回想録の形式で進行する。

映画「The wild one(邦題:乱暴者)」に感化された男がバイクチーム「ヴァンダルス」を立ち上げ、ボスとなる。

そこに主人公含む個性的な初期のチームメイトが集まり、愉快にハーレーダビッドソンを転がし、酒を酌み交わす。

主人公は刹那的な生き方をしていて、バイクで飛ばしてはオマワリさんの厄介になったり、リーダーが他人と揉め事を起こしそうになるとその相手に手を上げたりする。

そのように、序盤は「走ること」を通じて仲間との交流を描く。

しかし、物語中盤からはチームの支部があちらこに出来、新規のメンバーが日に日に増えていく。

増殖し拡大が止まらないチームと、それを制御することが出来なくなったボスの葛藤が描かれる。

ボスは引退を検討し、主人公に対して跡を継いで欲しいと言うが主人公のベニーはこの頼みを断る。

ベニーはただ自分の生き方、「バイクを転がしたい」という気持ちに純粋だからだ。

後半や結末については映画を観て欲しい。

この映画を観て思い出した作品は、漫画『CAROLAWAY』(著者:東本昌平)だった。

50〜60年代のカミナリ族から時を経て、70〜80年代暴走族へと姿を変えた「オートバイ」とそれを取り巻くコミューンの在り方。

「楽しく走りたい」「誰よりも速く」という無垢な気持ちが、集団を形成し、やがて本来の目的や意義を見失うまでの様が、共通しているように思えた。

キャロラウェイの舞台は70年代。キャロルの解散前後を描いていることから1974〜75年である。

主人公はCB750に乗り、その友人も同じくナナハンや750RSに乗って、「舞姫DOLL」の一員として神奈川のエリアを楽しく走っていた。

しかし、世の中は変化を起こし始めており、喧嘩を生業としてその勢力を拡大するチームに遭遇する。

実際に発生した抗争による死亡事故(免許制度改正の発端とも言われる)も描かれ、"まともに走れない"ことについて、主人公が不満を呟く。

世間一般が想像する「暴走族」の姿は登場しない。つまり、特攻服と木刀が登場する前夜のような作品なのだ。

こんな風にして「俺はただオートバイで走りたいだけ」という純粋な気持ちが、本人たちの意識とは関係のないところで消えていってしまう。

個人と集団、そしてその真ん中にあるオブジェクトについて考えさせられる映画だった。